News-Detailansicht

Eine Barriere gegen das Altern von Stammzellen des Gehirns

Lebenslang bildet das Gehirn aus Stammzellen neue Nervenzellen. Im Alter nimmt die Fähigkeit zur Regeneration allerdings stark ab. Forschende der Universität Zürich haben nun einen neuen Mechanismus entdeckt, dank dem Stammzellen relativ lange Zeit frei von Schäden durch Alterung bleiben. Eine Diffusionsbarriere reguliert während der Zellteilung beispielsweise die Verteilung defekter Eiweisse.

Hefe verwenden wir normalerweise zur Herstellung von Wein, Bier und Brot. Doch Hefezellen sind offenbar auch ein gutes Modell für Stammzellen des Gehirns. Bereits erforscht ist, dass die Hefezelle während der Zellteilung Altersfaktoren ungleich zwischen der Mutter- und Tochterzelle verteilt. Damit verjüngt sich die Tochterzelle und ihre Lebensspanne wird grösser. Für diesen Effekt ist eine Barriere mitverantwortlich, die verhindert, dass sich Altersfaktoren während der Zellteilung gleichmässig auf die Tochterzellen verteilen.

Auslagerung der Altersfaktoren

Forschende unter der Leitung von Prof. Sebastian Jessberger vom Institut für Hirnforschung der Universität Zürich ist es nun gelungen, dies auch für neurale Stammzellen der Maus nachzuweisen: Bei jeder Zellteilung werden zelluläre Alterungsfaktoren ungleichmässig zwischen der Mutter- und Tochterzelle verteilt. Daran mitbeteiligt ist eine Diffusionsbarriere im endoplasmatischen Retikulum, einem Kanalsystem innerhalb der Zelle, das unter anderem wichtig ist für die Bildung und den Transport von Eiweissen. Sie verhindert, dass beschädigte Moleküle während der Zellteilung von der Nicht-Stammtochterzelle zur neugebildeten Stammzelle wandern. Die Tochterzelle behält die defekten Eiweisse, während die Stammzelle reiner bleibt. «Die Teilung von neuralen Stammzellen scheint viel asymmetrischer zu sein, als wir bisher gedacht haben», erklärt Darcie Moore, Postdoktorandin in der Gruppe von Sebastian Jessberger und Hauptautorin der Studie.

Barriere wird durchlässig

Die Autoren der in «Science» publizierten Studie stellten zudem fest, dass die Barriere mit fortgeschrittenem Alter der neuralen Stammzellen schwächer wird. Damit nimmt auch die Asymmetrie, also die ungleiche Verteilung der beschädigten Proteine bei der Zellteilung, über die Zeit ab. Dies könnte zur verminderten Regeneration von Stammzellen im alternden Gehirn beitragen. Denn Stammzellen, die weniger rein sind und ein grössere Anzahl der beschädigten Proteine aufweisen, brauchen für die Zellteilung länger.

Sebastian Jessberger meint: «Wir stehen noch ganz am Anfang, den Mechanismus der Diffusionsbarriere für asymmetrische Zellteilung und seine wahre Bedeutung für das Stammzellverhalten zu verstehen.» Zu klären ist beispielweise, ob die Barriere auch während der Zellteilung von anderen Stammzellen im erwachsenen Organismus gebildet wird. Solche Erkenntnisse liessen sich als Grundlage nutzen für neue Therapie-Ansätze bei Erkrankungen, die durch mangelnde Stammzellfunktion ausgelöst werden.

Literatur:

Darcie L. Moore, Gregor-Alexander Pilz, Marcos J. Araúzo-Bravo, Yves Barral, Sebstian. Jessberger. A mechanism for the segregation of age in mammalian neural stem cells. Science, 17. September 2015. doi:10.1126/science.aac9868

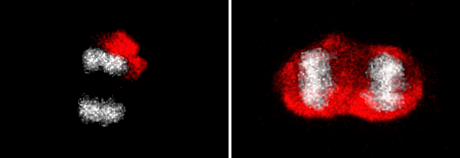

Bild 1: Neurale Stammzellen bilden während der Zellteilung eine Diffusionsbarriere. Diese sorgt dafür, dass Altersfaktoren wie beschädige Proteine (in rot) asymmetrisch auf die Tochterzellen verteilt werden. Allerdings wird die Barriere mit zunehmendem Alter durchlässiger. Die weisse Linie markiert die Umrisse der Stammzelle, blau gefärbt ist die DNA der Zellen.

Bild 2: Während der Zellteilung verteilen Stammzellen des Gehirns beschädigte Proteine (rot) mithilfe einer Diffusionsbarriere ungleichmässig (linkes Bild: DNA der Zellen jeweils grau). Mit dem Altern der Stammzelle wird die Barriere schwächer und die Verteilung beschädigter Proteine gleichmässiger (rechtes Bild).

Kontakt

Prof. Sebastian Jessberger

Institut für Hirnforschung

Universität Zürich

Winterthurerstr. 190

CH-8057 Zürich

Tel. +41 44 635 33 70

E-Mail: jessberger (at) hifo.uzh.ch

Weitere an der Studie beteiligte Forschende und Finanzierung

Weitere an der Studie beteiligte Forscher sind Gregor-Alexander Pilz, Institut für Hirnforschung, UZH, Marcos Arauzo-Bravo, Biodonostia Health Research Institute, San Sebastian, Spanien und Yves Barral, Institut für Biochemie, ETH Zürich. Die Arbeit wurde vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung, dem Zentrum für Neurowissenschaften der UZH und ETH Zürich, dem EMBO Young Investigator-Programm, dem ETH Fellow-Programm, dem ERC und dem Human Frontier Science-Programm unterstützt